④炎症性腸疾患の抑制効果

大腸の粘液層ムチンの増加

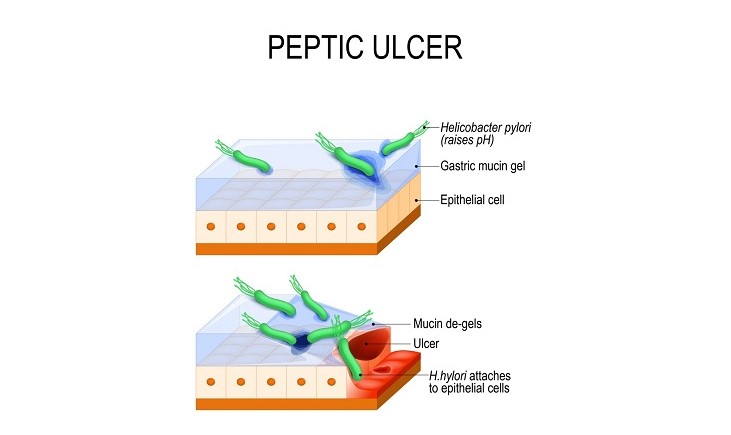

メリンジョには大腸の炎症抑制効果もあります。消化管は食道、胃、十二指腸、小腸(空腸、回腸)、大腸(盲腸、結腸、直腸)とつながっていきますが、消化管の内側の粘膜は、その表面を高分子の糖タンパク質であるムチン(mucin)と呼ばれる粘液層で覆われています。ムチンの粘液層は胃では全体を厚く覆っており、小腸では薄くなりますが、大腸になると再び厚みを増してその厚みはヒトでは数百μmから1㎜になると言われています※1。ヒトでは約20種類のムチン遺伝子が存在しますが、その中で粘液層を形成するのは分泌型と言われるMUC2、MUC5AC、MUC5B、MUC6であり、胃の表層部ではMUC5AC、深層部ではMUC6が主に発現し、小腸と大腸では主にMUC2が発現しています※1。

ムチンを活用する代表的な腸内細菌はヤセ菌として有名なアッカーマンシア・ムシニフィラ(Akkermansia muciniphila)ですが、宿主(ヒト)からの粘液(ムチン)の供給が十分であれば、それらの菌にとってムチンは腸内で生存する上での重要なエネルギー源(エサ)となり、さらに潤沢なムチンは腸内細菌に適当な生息環境を提供すると同時に腸内細菌などの体内への侵入を阻むバリアー層として働きます。このムチン活用菌の中には宿主にとって有益な短鎖脂肪酸を供給する腸内細菌も存在しています※2。またムチンは粘膜から剥がれて内因性発酵基質という形で腸内細菌のエサとして利用されること、つまり発酵性食物繊維に似た働きをすることも明らかになってきています。具体的には、ヒト糞便を用いた小規模な試験では酢酸、酪酸、プロピオン酸など短鎖脂肪酸の生成量は食物繊維と同等で、その構成比は食物繊維に近く、かつ腸内細菌数の増加率や多様性はムチン摂取群が最も高くなっていました※3。

粘液(ムチン)層が整っていれば、細菌の侵入を防いでくれる(イメージ図)

腸内細菌の組成は、食物繊維が多い食事ならば植物細胞壁多糖類の利用が可能な腸内細菌が増加しますが、食物繊維が少ない場合はムチンの利用が可能な細菌が増加します※2。また、世界でも増加している炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)は腸内細菌と腸管粘液(ムチン)との関係が指摘されており、特に潰瘍性大腸炎(UC:Ulcerative colitis)は結腸粘液との明確な関係があります※2。

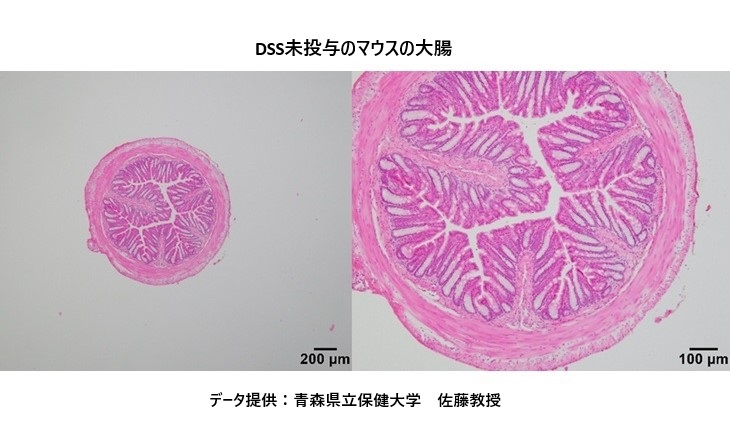

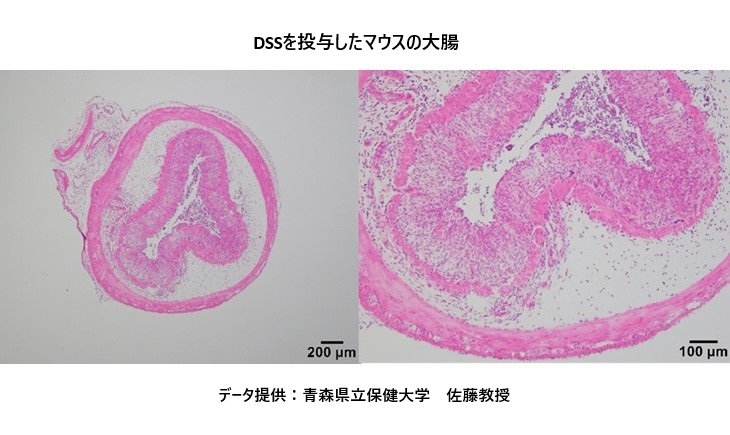

メリンジョは小腸と大腸のムチン層の主成分であるMUC2の産生を促します。大腸炎の試験ではデキストラン硫酸ナトリウム(DSS)を投与して大腸炎を誘発させたモデル動物を用いる試験が一般的です。下記の画像は、マウスへのDSS投与によって炎症を誘発させた大腸(直腸より少し上位部位)の切片画像になります。未投与の画像と比べるとその違いが明らかですが、DSSの投与により粘膜下層の拡大がみられます。

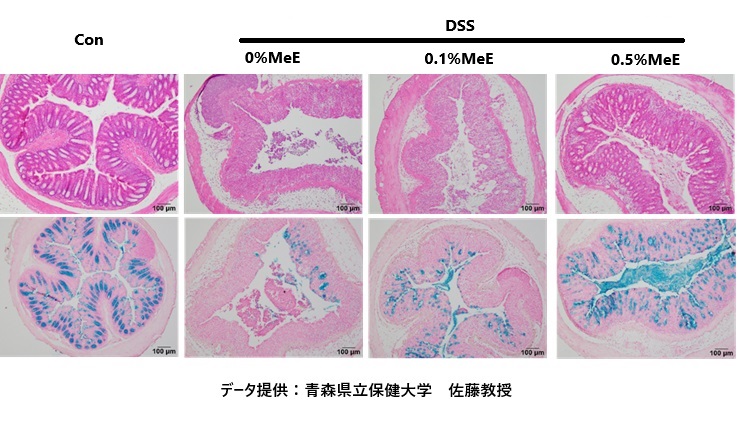

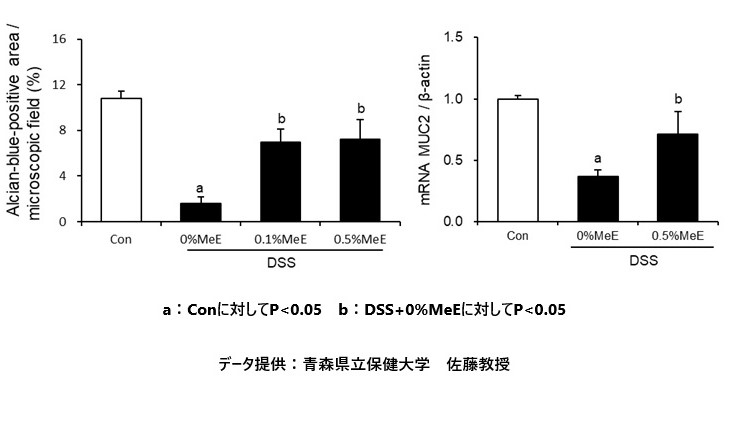

DSSによりマウスに潰瘍性大腸炎を誘発させた試験において大腸のムチン層をアルシアンブルーで染色したところ、DSS投与によりムチン層は減少しましたが、メリンジョエキスの摂取により有意にムチン層のエリアが拡大しました。同時に大腸におけるMUC2のmRNA発現量を調べたところ、DSS投与により減少した発現量がメリンジョエキスの摂取により有意に増加しました。大腸の長さもDSS投与により有意に短くなりましたが、メリンジョエキスの摂取により有意に長くなりました※4。

AMPKおよび長寿遺伝子の活性化

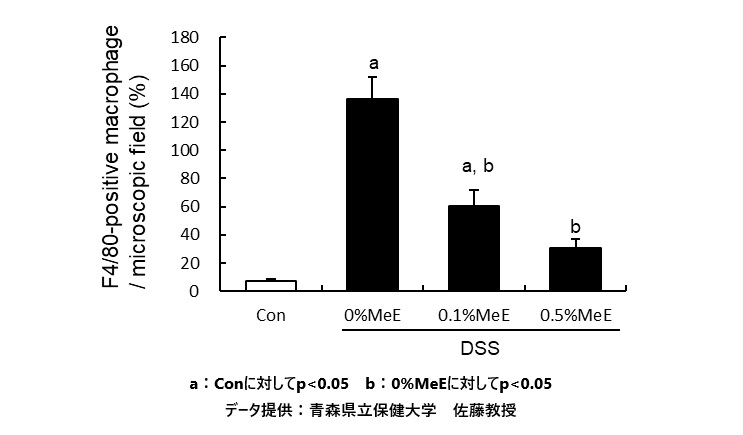

潰瘍性大腸炎を含む炎症性腸疾患はその名の通り、腸が炎症を起こしている状態です。DSSを投与した潰瘍性大腸炎モデルマウスの大腸においては、炎症マーカーであるマクロファージの浸潤が有意に増加しますが、メリンジョエキスを摂取した群では未摂取群に対して有意に低下しました。また炎症性サイトカインであるIL-1βとTNF-αのmRNAを測定したとこと、DSS投与で増加したIL-1βはメリンジョエキスの摂取で有意に低下し、TNF-αは低下傾向を示しました※4。

エネルギーセンサーとしての機能を持ち「代謝のマスターレギュレーター」とも言われるAMPKですが、非常に多様な機能があります。栄養素が不足しAMP/ATPの比率が上昇するとAMPKは活性化されます。AMPKの活性化の影響としては、細胞内へのグルコースの取り込み促進、脂肪酸酸化促進、脂質・コレステロール・グリコーゲンの合成抑制、糖新生の抑制などの他に腸内のバリア機能の促進や腸管吸収の促進、腸の炎症抑制効果などがあります※5。またAMPKの活性化は、長寿遺伝子として知られるSIRT 1を活性化し、mTORを抑制します。

SIRT 1はミトコンドリアの活性化、DNA損傷の修復、オートファジー促進、抗酸化、抗炎症、アディポサイトカインの調節、サーカディアンリズムの調節などに関与することで肥満やメタボなどを抑制すると考えられます。その一方で栄養過多や糖尿病・肥満状態ではAMPKの活性は抑制され、mTORが活性化されます。その結果、インスリン抵抗性が引き起こされて血糖値が上昇していきます※6。糖尿病治療薬として世界中で使用されており、近年ではダイエットやアンチエイジングなどとしての効果も期待されているメトホルミン(Metformin)もAMPKを活性化させます。

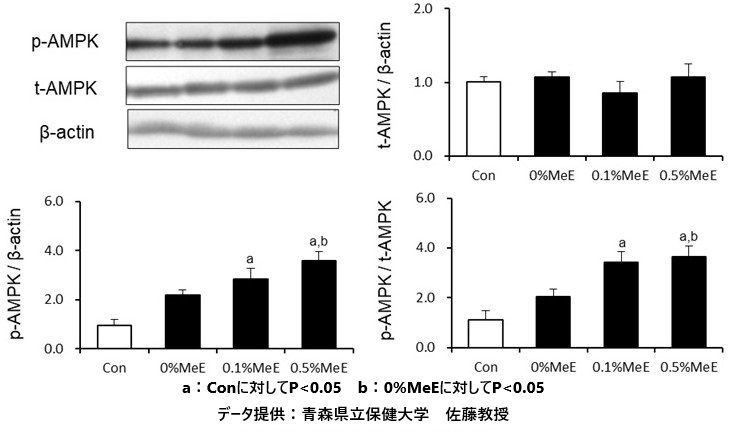

メリンジョはAMPKの産生を促します。デキストラン硫酸ナトリウム(DSS)によりマウスに潰瘍性大腸炎を誘発させた試験において、大腸のリン酸化したAMPKを測定したところ、DSS投与により増加傾向を示しましたが、メリンジョエキス0.5%含有食摂取群ではメリンジョエキス非摂取群に対して有意にリン酸化したAMPKが増加しました。その一方でmTORはDSS投与でメリンジョエキスの摂取に関わらず増加傾向を示しますが、DSS投与群間では有意差はありませんでした※4。

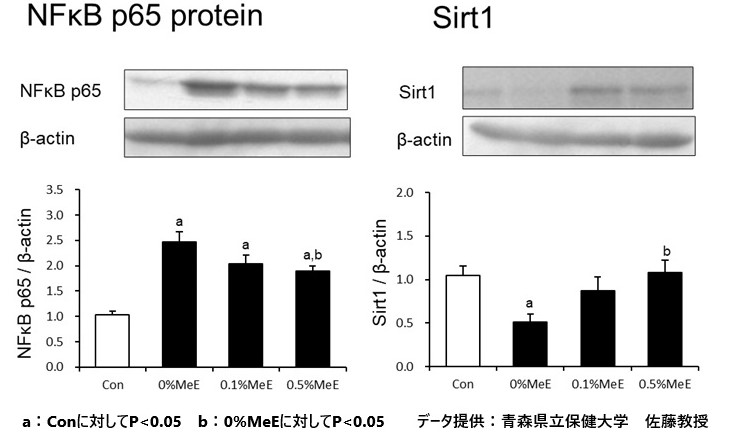

DSSの投与により大腸においてNFκBの増加は炎症サイトカインの増加を促しますが、メリンジョエキス0.5%含有食摂取群では減弱しました。長寿遺伝子のSit1の発現はDSSの投与により有意に減少しますが、メリンジョエキスの摂取により濃度依存的に増加し、0.5%含有食摂取群ではメリンジョエキス非摂取群に対して有意に増加しました※4。

※1 化学と生物 54, (12) 901-908 (2016)

※2 Cell Host & Microbe 31, (7), 1087-1100 (2023)

※3 化学と生物 61, (7) 310-312 (2023)

※4 Journal of Medicinal Food 27, 10, 931-939 (2024)

※5 Open Biology 7, (8) 170104 (2017)

※6 化学と生物 51, (5) 294-301 (2013)