③メリンジョによる動脈硬化の抑制効果

脂質代謝の改善

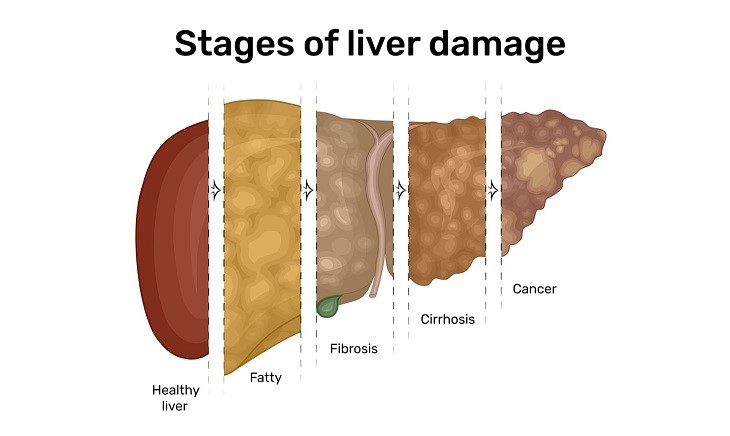

動脈硬化の予防に関して頻繁に出てくる脂質の1種であるコレステロールですが、これは食べ物から吸収して肝臓に運ばれ、そこから体内にLDLコレステロールの形で各細胞まで供給されます。この時、過剰な脂質は中性脂肪として肝臓にも蓄積され、肝細胞の30%以上に中性脂肪が蓄えられると脂肪肝と呼ばれる状態になっていきます。ちなみにコレステロールは細胞膜、ホルモン、胆汁酸の原料として体に必要な成分ですが※1、過剰に摂取してしまうことが現代の課題となっています。

脂肪肝がさらに進行して炎症を起こすNAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)、さらに肝硬変や肝がんに進行するNASH(非アルコール性脂肪肝炎)などの懸念があるため、脂肪肝は望ましい状態ではありません。マウス試験にて、高脂肪食を食べさせた群(HFD群)と高脂肪食に1%のメリンジョ種子エキスを添加した群(メリンジョ群)を比較したところ、肝臓トリグリセリドはコントロール群に対してHFD群では有意に増加しますが、メリンジョ群はコントロール群と同程度まで低下しました※2。

マウスを用いた他の試験では、メリンジョ種子エキス摂取により高脂肪食摂取時に筋組織において活性が減少する遺伝子で脂肪代謝を調節するPGC-1α、PPARα、SREBP1cを有意に増加させて回復させました※3。

またヒト臨床試験においても、脂質代謝改善のデータもあります。成人男性29名(年齢中央値45.1歳、BMI24.4)にメリンジョ種子エキス750㎎/日を8週間摂取したダブルブラインド試験を実施したところ、善玉コレストロールであるHDLコレステロールがプラセボ群に対して有意に増加しました※4。一方、グネチンCを単体で摂取(健常人12名、年齢中央値29歳、BMI18、摂取量150㎎/日、摂取期間14日間)したヒト試験では、プラセボ群に対してHDLコレステロールは有意に低下し、悪玉コレステロールは摂取前に対して有意に低下しました※5。摂取した成分がメリンジョ種子エキスと成分単体の違い、被験者数、年齢、BMI、摂取期間の違いなどもあるため一概に言えませんが、動物試験のデータなども考慮すると脂質代謝の改善が期待できます。

高血糖の改善

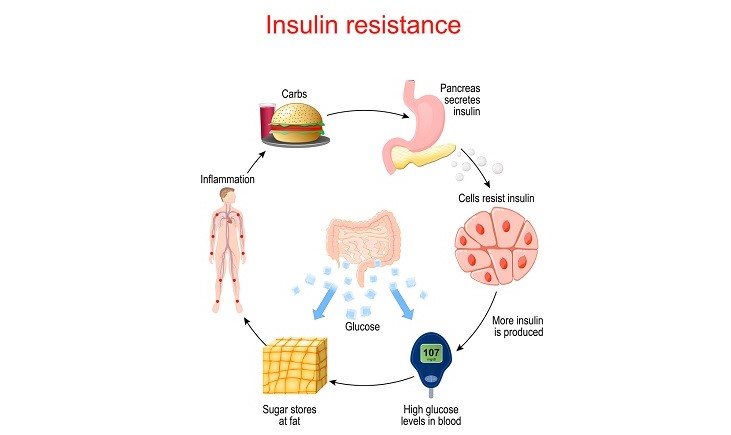

①中性脂肪・LDLコレステロールの増加がリスク要因でもご紹介しましたが、糖尿病は動脈硬化を悪化させる因子となっています。糖尿病は血中のインスリン不足またはインスリン抵抗性の発生などにより高血糖の状態が続いてしまうことが問題ですが、メリンジョはこの点においても効果を発揮します。

マウスを用いた試験において、メリンジョのインスリン抵抗性を改善させる効果が確認されています。高脂肪食を摂取したマウス(HFD群)は肝臓トリグリセリドのみならずインスリン抵抗性も増加しますが、高脂肪食+メリンジョ種子エキス1%を摂取したマウス(メリンジョ群)はHFD群に対してこれらの数値が有意に減少しました※2。

マウスを用いた他の試験でも、高脂肪食群はコントロール群に対して空腹時血糖値が有意に増加しますが、メリンジョ種子エキスを摂取したマウス(500㎎/kg/day、1,000㎎/kg/day)はコントロール群と同程度まで有意に抑制しました※3。

これらにより高血糖の状態を改善することでAGEsの産生を抑制し、プラーク形成の進行を抑制することが期待されます。

活性酸素種(ROS)の抑制

動脈硬化に至る一連の推移の中に、LDLコレステロールが酸化されるイベントがあります。メリンジョに含まれるグネチンCは抗酸化機能を持つポリフェノールの1種ですので、グネチンC自体が抗酸化効果を持っています。9.抗酸化とグネチンC ②メリンジョの抗酸化効果にも記載していますが、メリンジョはビタミンE(α-トコフェロール)に比べてより長く抗酸化能を持続することが明らかになっています※6。

また、ヒト臨床試験でも抗酸化効果が確認されています。健康な男女5人がグネチンC相当量で262㎎/日のメリンジョ種子エキスを28日間摂取すると、摂取前後で有意に抗酸化能が増加し、摂取をやめると徐々に抗酸化能が低下していました。さらに酸化ストレスマーカーのひとつである尿中の8-OHdGにおいては、摂取後14日間のデータということもあり有意差はついていませんがメリンジョ種子エキス摂取群は減少傾向を示しており、抗酸化能が増加している可能性があります※7。

これらに加えてメリンジョは、抗酸化遺伝子Nrf2も活性化させます。コントロール群(C群)、結紮(糸で歯を縛る)により誘発させた歯周病誘発群(P群)、歯周病誘発+メリンジョ種子エキス(P+R群)の3グループに分けたラットを用いた試験では、歯ぐき細胞を採取しNrf2のmRNAを分析した結果、C群に対してP群は有意に増加しましたが、メリンジョ種子エキスを摂取したP+R群は、C群およびP群に対して有意に増加していました※8。

これらの効果は血中のROSを還元して無害化し、LDLコレステロールの酸化を抑制することで動脈硬化を抑制することがで期待できます。

血管老化の抑制

ストレプトゾトシン(STZ:streptozotocin)投与による糖尿病モデルマウスを用いた血管内皮の老化抑制試験では、メリンジョ種子エキスを摂取した群は血糖値に変化はありませんでしたが、血管の老化に関しては有意に抑制されました※9。血管の老化が動脈硬化に大きく影響するため、この点からも抗動脈硬化に役立つと考えられます。

炎症抑制による効果

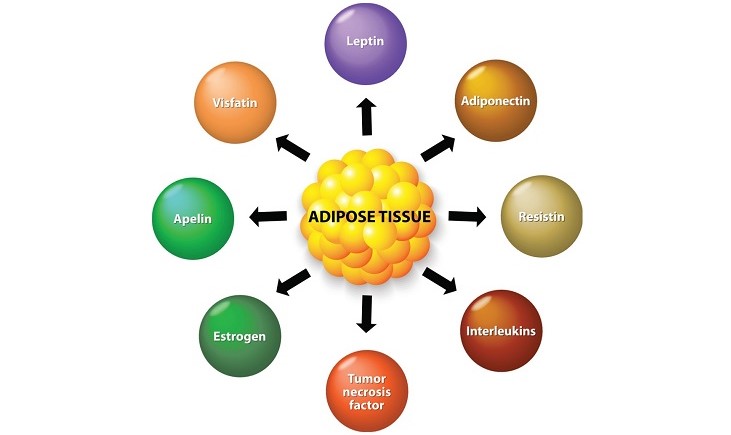

脂肪細胞から放出されるアディポサイトカインの1種であり抗炎症性サイトカインといわれるアディポネクチンは、動脈硬化につながる重要な因子であるマクロファージによる酸化LDLの取り込みおよび平滑筋細胞の遊離・増殖を抑制することで抗動脈硬化機能を発揮します※10。

メリンジョには、アディポネクチンの活性化効果があります。ダブルブラインドのヒト試験において、アディポネクチンの多量体化を促します。ヒト試験ではアディポネクチン総量は変化ありませんでしたが、メリンジョ種子エキスを300㎎/日、14日間摂取したところプラセボに対して有意に多量体化しました。高脂肪食と同時にメリンジョ種子エキスを摂取させたマウス試験では、アディポネクチン総量も多量体化も有意に増加しました。これはメリンジョがDsb-L遺伝を活性化させるためと考えられます。Dsb-L遺伝子はアディポネクチンの多量体化のみでなく、アディポネクチンの生成にも影響を与えるためと考えれます※3。

また健常人の血液から採取した免疫細胞を用いたin vitro試験において、炎症性サイトカイン誘導物質であるPHAによりインターフェロン-γ(IFN-γ)、TNF-α、グランザイムB(GZMB)を誘導させメリンジョ種子エキスを添加し培養したところ、濃度依存的にこれら炎症性サイトカインが減少しました※7。

メリンジョの抗炎症効果については、8.炎症とグネチンC ②メリンジョの抗炎症効果に詳しく記載しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。

※1 厚労省 e-ヘルスネット コレステロール

※2 Nutrition Reseach 58, 17-25 (2018)

※3 Scientific Reports 10, 4313 (2020)

※4 Evidence-Based Comp. & Alt. Medi. ID:589169 (2013)

※5 Nutrients 11, 1403 (2019)

※6 J. Agri. Food Chem. 57, 2544-2549 (2009)

※7 Integr. Mol. Med. 2, (6) 405-413 (2015)

※8 Free Rad. Bio. & Med. 75, 222-229 (2014)

※9 J. Nat. Prod. 76, (7) 1242-1247 (2013)

※10 Arteriosclerosis Thromb. Vasc. Biol. 24, (1) 29-33 (2004)

作成日:2023年9月16日